di Monica Montella e Franco Mostacci pubblicato su Il Fatto Quotidiano del 24 agosto 2025 LEGGI pdf

Da un lato, il percorso legato al raggiungimento di traguardi e obiettivi concordati con la Commissione europea sta andando avanti senza intoppi: proprio nei giorni scorsi, l’Italia ha ricevuto 18,2 miliardi di euro legati alla settima rata, mentre sono in fase di verifica altri 12 traguardi e 28 obiettivi previsti per il primo semestre del 2025.

Diverso è il discorso sul fronte operativo, cioè quello che riguarda l’attuazione concreta degli interventi e i pagamenti destinati a chi li realizza. Qui i segnali sono meno incoraggianti: i ritardi continuano ad accumularsi, proprio mentre ci si avvicina alla scadenza finale del piano. Secondo gli ultimi dati, al 30 giugno 2025 risultano attivati quasi 300 mila progetti per un valore complessivo di 159 miliardi di euro, su un totale di 194,5 miliardi previsti. Ma la distanza tra la programmazione e l’attuazione effettiva resta ampia, e il tempo stringe.

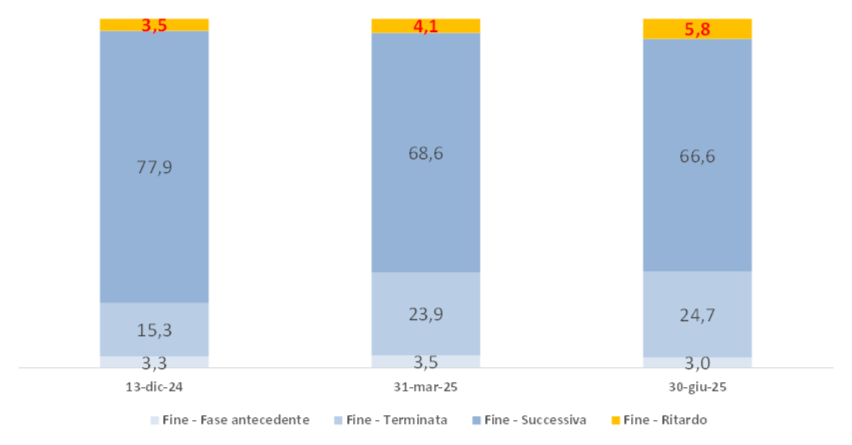

Completamento della fase di esecuzione dei progetti del Pnrr (valori percentuali rispetto agli importi) Fonte: elaborazioni su Open Data (Italia Domani)

Fonte: elaborazioni su Open Data (Italia Domani)

La fase di esecuzione vera e propria non è ancora partita per il 3% degli interventi attivati, mentre è stata completata solo nel 24,7% dei casi – un dato in leggero aumento. Per la maggior parte dei progetti, il 66,6%, la conclusione è attesa nei prossimi mesi. Ma preoccupa soprattutto il 5,8% dei progetti che risultano ufficialmente in ritardo, pari a 9,2 miliardi di euro. Un dato, questo, che sta crescendo costantemente: era al 3,5% a dicembre 2024, è salito al 4,1% a marzo, e ha raggiunto il 5,8% a fine giugno 2025.

Tra le sette missioni del Pnrr, le criticità maggiori si riscontrano in: M4 – Istruzione e Ricerca: 4,4 miliardi in ritardo su 28 totali (15,5%) e M6 – Salute con 1,7 miliardi su 14,5 (12%).

Entrando nel dettaglio, i progetti con i ritardi più significativi sono: “ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)”: 1,2 miliardi fermi su 2,8 totali (41,3%). Questo ritardo ha conseguenze molto concrete. In primo luogo, impatta direttamente sulla qualità dell’assistenza: senza tecnologie aggiornate e sistemi informatici integrati, i percorsi di cura restano frammentati, più lenti e meno efficaci. Questo frena l’introduzione della cartella clinica elettronica e di strumenti digitali fondamentali per una sanità moderna. In secondo luogo, c’è un rischio finanziario non trascurabile. I fondi europei del Pnrr sono legati a scadenze precise: se gli interventi non vengono completati in tempo, le risorse potrebbero essere revocate o spostate altrove, con la conseguenza che i costi ricadrebbero poi sul bilancio dello Stato (cioè a carico dei contribuenti). C’è poi una questione di sostenibilità economica. Rinviare gli investimenti oggi significa pagare di più domani, tra manutenzioni, ritardi nelle forniture e aggiornamenti urgenti. E intanto si allarga la forbice tra i territori: le strutture più lente rischiano di restare indietro, aumentando le disuguaglianze nell’accesso alle cure, specialmente tra Nord e Sud. Infine, questi ritardi compromettono la trasformazione digitale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Il Pnrr è l’occasione per fare un salto di qualità strutturale, non solo per acquistare nuove macchine, ma per cambiare il modo in cui si cura. Se si perde questa opportunità, sarà difficile recuperarla in futuro.

Il progetto “nuove competenze e nuovi linguaggi” si colloca tra i più problematici dell’intero Pnrr: 655 milioni su 885 (74,1%). I beneficiari finali sono in gran parte gli studenti, che avrebbero dovuto accedere a percorsi formativi innovativi e orientati al futuro. Il ritardo significa che l’anno scolastico 2025-2026 potrebbe iniziare senza nuovi programmi o strumenti già previsti, con un impatto diretto sul rafforzamento delle competenze. Il progetto non è solo una voce di bilancio: è strategico per la formazione delle generazioni future. In un contesto in cui il mercato del lavoro richiede competenze digitali e trasversali sempre più avanzate, ogni ritardo è un’occasione persa per preparare gli studenti alle sfide di domani.

E infine con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli edifici scolastici, renderli energeticamente più efficienti, accessibili e adatti a una didattica moderna con il progetto “la sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”: il 12,6% delle risorse – pari a 625 milioni di euro su 5 miliardi – è in ritardo nella fase esecutiva. Un dato meno grave rispetto ad altri progetti, ma comunque significativo, considerando il valore strategico dell’intervento.

Tra i ministeri responsabili degli stanziamenti, i più in difficoltà sono il Ministero dell’Istruzione e del Merito con 3,4 miliardi in ritardo su 16,9 (20,2%) e il Ministero della Salute con 1,7 miliardi su 14,5 (12%).

Sul fronte dei soggetti attuatori, spiccano in negativo Simest (CDP) con due terzi del Fondo 394/1981 ancora da assegnare e la Regione Lombardia 307 milioni in ritardo su 2,7 miliardi (11,5%).

Anche a livello territoriale si notano forti differenze. Le regioni con la quota più alta di progetti in ritardo sono: Toscana 10,7%, Abruzzo 8,1%, Lombardia 7,7%, Marche 7,6%. Il Sud, nel complesso, è al 6,7%, quasi un punto percentuale sopra la media nazionale.

Tra i Comuni, i maggiori ritardi in valore assoluto si registrano a Roma con 384 milioni su 6,5 miliardi (5,9%); Milano 243 milioni su 3 miliardi (8,2%); Napoli 196 milioni su 2,6 miliardi (7,6%).

Come prevedibile, se i lavori rallentano, lo stesso accade per i pagamenti: al 30 giugno 2025, le erogazioni effettuate ammontano a 70 miliardi di euro, appena 6 in più rispetto a fine marzo.

I numeri finora analizzati non tengono ancora conto della prossima rimodulazione del Pnrr, che il Governo dovrà concordare con la Commissione europea (sarebbe la sesta e non è detto sia l’ultima). Si parla dello spostamento di circa 14 miliardi di euro, relativi a investimenti che non saranno realizzati entro i termini previsti. Ma dietro i ritardi potrebbe nascondersi una logica strumentale: anziché bloccare esplicitamente i fondi, si lascia che i progetti più complessi o meno graditi si impantanino, creando così le condizioni per la rimodulazione. A questi si aggiungono 4,7 miliardi di euro destinati a finanziare interventi la cui esecuzione non è stata ancora avviata. Questo approccio offre due vantaggi al Governo: da un lato, consente di affermare che nessun progetto è stato realmente cancellato, ma solo riorganizzato; dall’altro, permette di liberare risorse da destinare ad altre priorità politiche, come l’aumento della spesa per la difesa o i ristori alle imprese colpite dai dazi. Due misure che, però, hanno poco a che fare con lo spirito originario del Piano, nato per sostenere la transizione ecologica, digitale e la resilienza economica e sociale dell’Italia post-pandemia. A un anno dalla conclusione del Pnrr, il Governo continua a rivendicarne il successo, sottolineando i 140,5 miliardi già ricevuti da Bruxelles. Ma il quadro è meno brillante se si guarda all’uso effettivo di quei fondi: meno della metà è stata effettivamente spesa per pagare i lavori eseguiti, mentre i ritardi continuano ad accumularsi, anche su progetti già avviati o ancora fermi ai blocchi di partenza.