Nel Lazio la gestione dei rifiuti continua a rappresentare una sfida complessa, in cui si intrecciano obiettivi ambiziosi di sostenibilità e una realtà ancora frammentata.

A cinque anni dall’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR 2019-2025), emerge con chiarezza una distanza tra la pianificazione e la concreta capacità del sistema di attuare una transizione circolare, fondata su prevenzione, riuso e riciclo.

La Regione, attraverso il PRGR, ha fissato traguardi coerenti con la normativa europea: riduzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata fino al 70% entro il 2025, e un tasso di riciclo netto superiore al 63%.

A questi obiettivi si affianca il principio dell’“autonomia impiantistica”, cioè la capacità di trattare e valorizzare i rifiuti all’interno della stessa regione, senza ricorrere all’esportazione verso altri territori.

|

Categoria di rifiuto |

Target UE di riciclo |

Strumenti principali |

Rilevanza per economia circolare |

|

Rifiuti urbani |

65% entro il 2035 |

Direttiva 2018/851, Piani regionali di gestione RU |

Misura il livello di circolarità dei consumi |

|

Rifiuti speciali |

Nessun target numerico generale |

Direttiva 2008/98/CE, Regolamenti settoriali (C&D, RAEE, imballaggi, ecc.) |

Determinano la circolarità industriale e l’efficienza delle risorse |

Un piano ambizioso ma disomogeneo nell’attuazione

Il Lazio è stato suddiviso in cinque Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), corrispondenti alle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e alla Città Metropolitana di Roma.

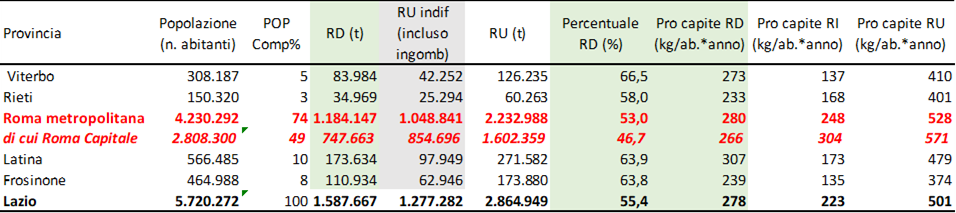

La distribuzione territoriale dei risultati è tuttavia molto diseguale: se Viterbo, Latina e Frosinone raggiungono valori di raccolta differenziata superiori al 60%, Roma si ferma al 46,7%. Questo dato pesa notevolmente sulla media regionale, che nel 2023 si attesta al 55,4% — ben lontano dal traguardo fissato per il 2025.

La produzione di rifiuti urbani rimane elevata, con circa 501 chilogrammi per abitante (dettagli e ripartizione provinciale in Tavola 1), mentre la Capitale continua a rappresentare il nodo più critico del sistema (571 chilogrammi per abitanti) proprio perché una parte significativa dei rifiuti deriva dalla presenza di turisti, pendolari e non residenti.

Il modello organizzativo frammentato, l’assenza di impianti di prossimità e le difficoltà logistiche aggravano le inefficienze strutturali della raccolta e del trattamento.

Tavola 1 – Produzione e raccolta dei rifiuti urbani per provincia – Lazio – 2023  Fonte: Catasto Nazionale Rifiuti dell’ISPRA

Fonte: Catasto Nazionale Rifiuti dell’ISPRA

La carenza impiantistica regionale come punto debole del sistema

La capacità impiantistica regionale resta insufficiente a chiudere il ciclo dei rifiuti. L’originalità di questa analisi risiede nella costruzione di una tavola che mette in relazione la gerarchia dei rifiuti con le tipologie di impianto e le tonnellate trattate, offrendo così una visione integrata e comparativa del sistema regionale di gestione.

Nel 2023 il Lazio ha raccolto circa 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati, ma solo il 15% è stato trattato all’interno dei confini regionali.

Il resto viene inviato fuori regione o direttamente alle filiere del riciclo, con costi economici e ambientali significativi.

Su 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti, circa 672 mila tonnellate vengono esportate, equivalenti a quasi un quarto del totale illustrate in Tavola 2.

Questo squilibrio rivela la persistente dipendenza da impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) e la mancanza di infrastrutture dedicate al compostaggio e alla digestione anaerobica.

In altre parole, il Lazio continua a muoversi in una logica emergenziale, più che in una prospettiva di economia circolare pianificata.

Il ruolo marginale dei rifiuti speciali nella strategia regionale

Accanto ai rifiuti urbani, la regione deve gestire un volume molto più ampio di rifiuti speciali, che nel 2023 ha superato i 10 milioni di tonnellate. I dettagli sulle tipologie e sulla ripartizione tra trattamento interno e fuori regione sono riportati in Tavola 2.

Si tratta per la maggior parte (95%) di rifiuti non pericolosi, derivanti dai settori delle costruzioni, delle demolizioni e del trattamento delle acque reflue.

Anche in questo caso, circa 3 milioni di tonnellate vengono smaltite fuori regione. Gli impianti attivi nel Lazio sono appena 466, con capacità limitata e una forte concentrazione nel trattamento meccanico.

I numeri parlano chiaro: soltanto sei impianti di compostaggio, tre di digestione anaerobica e un numero esiguo di strutture per il recupero di materia prima secondaria. I numeri relativi a compostaggio, digestione anaerobica e riciclo materiale sono sintetizzati in Tavola 2.

Questo ridotto presidio impiantistico comporta che meno del 3% dei rifiuti speciali venga gestito secondo criteri pienamente sostenibili, mentre per circa l’85% dei rifiuti speciali trattati nella regione, non è possibile (se non in minima parte) determinare con precisione il livello gerarchico di gestione. Un dato che evidenzia l’urgenza di un sistema informativo più trasparente e integrato.

Tavola 2 – Impianti di gestione dei rifiuti nel Lazio per tipologia e quantità trattata (t). Anno 2023  Fonte: Catasto Nazionale Rifiuti dell’ISPRA

Fonte: Catasto Nazionale Rifiuti dell’ISPRA

Trasparenza e tracciabilità: il nodo critico

Una quota rilevante dei rifiuti viene oggi gestita direttamente dalle imprese all’interno dei propri stabilimenti produttivi, in regime di “autogestione” (voci riportate in Tavola 2 come “Gestione presso attività produttive”).

Questa modalità, seppur legittima, riduce la tracciabilità complessiva dei flussi e rende difficile misurare con accuratezza il reale tasso di recupero o riciclo.

Secondo i dati ISPRA, oltre 600.000 tonnellate di rifiuti speciali rientrano in questa categoria, cui si aggiungono 4,3 milioni di tonnellate per le quali non è possibile determinare con chiarezza il trattamento finale (vedi Tavola 2). Nel 2023, la gestione dei rifiuti nel Lazio ha raggiunto un totale di 9.296.259 unità. La componente più rilevante è rappresentata dai flussi R1–R12 ripartite secondo le operazioni di recupero e smaltimento previste dalla normativa, che con 6.360.256 unità costituiscono oltre i due terzi del totale.

In assenza di controlli digitali e bilanci di massa verificabili, il rischio è quello di una rappresentazione parziale, che ostacola la programmazione e la rendicontazione pubblica.

Il termovalorizzatore: soluzione o ultima opzione?

Nella discussione sulla gestione dei rifiuti nel Lazio, il tema del termovalorizzatore occupa una posizione controversa. In base alla Direttiva 2008/98/CE, gli impianti di incenerimento con recupero energetico possono essere considerati coerenti con la gerarchia dei rifiuti solo se destinati al trattamento della frazione residua, non ulteriormente riciclabile o riutilizzabile.

In questa prospettiva, la termovalorizzazione non può rappresentare la soluzione principale, ma semmai un tassello residuale di un sistema che deve prioritariamente investire sulla prevenzione, sul riuso e sul riciclo.

Ogni impianto, per essere sostenibile, deve rispettare standard di efficienza energetica elevati e non compromettere lo sviluppo delle filiere del recupero di materia.

Verso una transizione circolare: le azioni necessarie

La fotografia complessiva restituisce l’immagine di una regione ancora distante da una gestione pienamente circolare dei propri rifiuti.

Quasi il 40% dei flussi non è tracciato (vedi le quantità “non qualificate” in Tavola 2), il tasso di raccolta differenziata resta al di sotto della soglia europea e la capacità impiantistica non consente l’autonomia territoriale.

Per avvicinarsi ai target europei e rendere la transizione realmente operativa, servono interventi mirati su più fronti:

- tracciabilità digitale dei flussi di rifiuti attraverso il nuovo sistema RENTRI;

- classificazione uniforme e aggiornata dei codici CER;

- pubblicazione dei bilanci di massa degli impianti per garantire trasparenza;

- controlli digitali e verificabili per contrastare il greenwashing;

- sviluppo di una banca dati regionale per favorire la simbiosi industriale, trasformando gli scarti di un’impresa in risorse per un’altra.

L’obiettivo deve essere duplice: superare le inefficienze del sistema e, al tempo stesso, generare valore economico e ambientale.

Un’economia dei rifiuti che non sia più orientata alla semplice gestione dello scarto, ma alla creazione di nuove filiere del riuso e del riciclo.

Conclusioni: dalla pianificazione alla misurabilità

Il Lazio dispone di un piano coerente e di una visione in linea con le direttive europee, ma il percorso verso l’economia circolare richiede coerenza nell’attuazione, trasparenza nei dati e capacità di investimento.

Solo una strategia fondata su misurabilità, verificabilità e partecipazione può trasformare gli obiettivi del piano in risultati concreti.

La sostenibilità, in definitiva, non è una dichiarazione d’intenti: è una responsabilità condivisa che si costruisce giorno per giorno, con dati aperti, impianti efficienti e cittadini consapevoli.